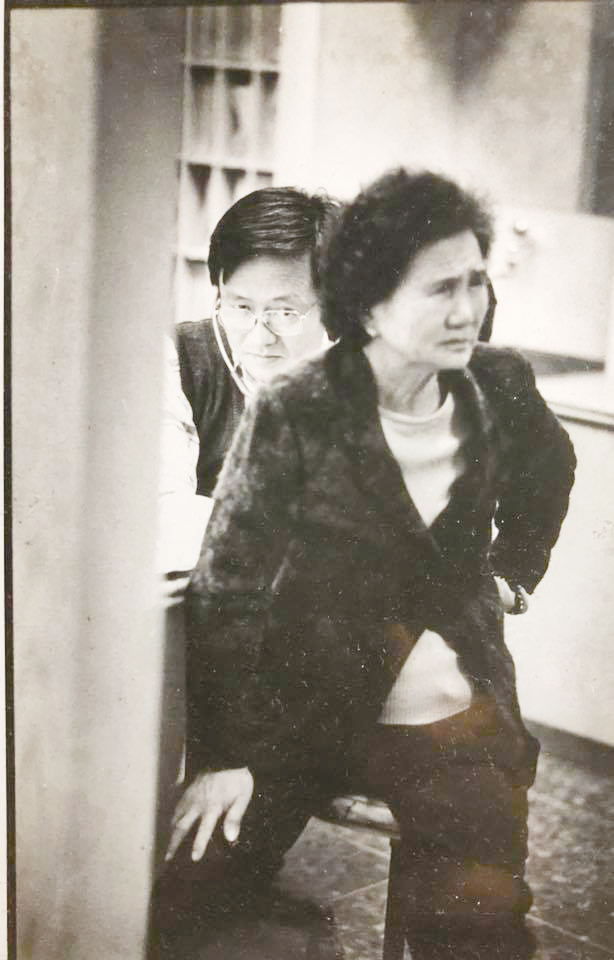

陳錦煌 ◎本會創會董事長

今年三月交出基金會董事長的重擔後,很高興不用再為寫計劃向公部門申請經費而煩惱,讓我有時間省思, 如何過六十五歲退休後的所謂「初老人生」的生活。

1981年在家父及鄉親期待下返鄉開業,距離1970年考上台大醫學系,離開新港北上就讀,整整十一年了,回想當時匆匆忙忙辭去台大醫院小兒科醫師,在我三哥(國小畢業後,單憑自修努力考上藥劑生執照)的協助下, 開始新港的診療服務工作;1987年, 在診所最忙的時候,因為大家樂的流行,發現鄉下的醫療服務,如果僅在診所等病人上門,如果僅從「治病」的角度,根本沒辦法治癒沉迷大家樂所引起的身心症狀,所以成立了文教基金會;在那解除戒嚴,台灣社會蠢蠢欲動時,企圖結合在地及旅外鄉親的力量,跨出醫療專業,尋找新港人拒絕大家樂誘惑,可以安身立命的生活方式。

大約剛回新港開業的前十幾年, 我也要「往診」(台灣目前正熱門的在宅醫療),那只是應病人要求,從診所延伸出來的服務,在醫療匱乏交通不便,病人總是忍到最後一刻,幾乎走不動才肯就醫的鄉下,本是基層醫師該作的事,並沒有什麼值得大書特書之處;當時除了少數的公保或勞保,每位開業醫師都戰戰兢兢服務病人,醫、病雙方沒有健保局卡在中間, 關係自然、直接且良好;基金會成立後,大家有錢出錢,有力出力,從引進藝文展演開始,逐步關心新港環境, 鼓勵孩子從小閱讀、大人們終身學習, 擴展孩子的國際視野,也協助發展地方特色產業等等,大家不分老少,站在新港土地上,尋找新的身份及認同;1999年,新港被衛生署(現在衛福部)選為推動「社區健康營造」的示範點, 我們學習從健康生活習慣的養成著手, 「行動中學習、學習中行動」,因為除了生病就醫的權利外,健康促進更是每個人應盡的責任;基金會也淪為環境毒瘤的舊火車站改造成鐵路公園, 透過環境改善來塑造健康行為;2003年SARS流行後,台灣推動醫學教育改革,在醫學分科愈來愈細時,希望引進「全人、全家、全社區」的照護思維, 改革重點包括畢業後第一年住院醫師(PGY醫師)必須下到社區,新港是全國一開始被選中的兩個社區之一;十多年來我一直帶領這批充滿理想, 涉「醫」未深的醫師們在新港社區「作中學」,一起探討新港社區的各式健康議題和解決方法。

最近卸下董事長重擔後,思考如何和鄉親一起在新港過六十五歲退休後的健康生活,發現1995年實施的健保制度,在政府尚未搞清楚到底是「保險」或「福利」就匆忙上路,「俗擱大碗」,受到全民肯定以及各國贊賞, 譽為台灣奇蹟,然而,不重視疾病預防,論量而不是論人計酬,不同科不合理的給付方式,缺少分級醫療,遷就患者的就醫權益,想看誰就看誰, 不鼓勵也沒有教育民眾平時保健,加上台灣醫療企業化財團化,大醫院人滿為患,小診所健康促進功能日益萎縮,實在違背聯合國衞生組織(WHO)在1978年「Alma-Ata宣言」強調:基層醫療促進國家整體健康的重要性;當人口快速老化,台灣醫療及照護需求急劇增加,健保財務危機重重時,在新港怎麼過健康快樂的生活?

謝謝鄉親的參與及支持,以文教、環保、圖書、產業、國際、健康等為主的基金會運作了三十一年;以老人、身心障礙及新住民的服務為主的扶緣服務協會也有十三年;然而,台灣基層開業醫師在錯誤的健保規劃下,很多時候僅能「頭痛醫頭 腳痛醫腳」的症狀治療,至於預防疾病、活躍老化、甚至社區健康營造等等,大概有點緣木求魚;所以,離開基金會董事長職位,我趁著還有點能力,回到診所再出發,結合基金會的健康促進、社區營造及扶緣的老人及弱勢照顧服務等工作,期望可以為新港社區整體健康盡點力!

在網路上隨時可以見到各樣保健、防老、美顏、治癌等訊息,可以感受到健康是現代人最關心的事,然而, 沒有完整且系統性的醫學知識作基礎,很容易受騙,因此我願意隨時接受諮詢,避免以訛傳訛;另外,如何以身作則,協助大家從健康知識到健康行為到健康習慣養成;如何及早發現,及早介入失能、失智、各式慢性病及各種癌症的預防;如何集眾人力量,發現新港健康議題,然後一起解決等等,大概是我這小鎮醫師今後重要的工作。

最近看到耶魯大學開設「心理學與美好生活」課程,吸引全校四分之一學生爭相選修,跟我十多年每天一大早起床,面對緩緩上升的朝日作的早課很像,對我身心健康助益甚大,分享這課程的基本原則,供您參考:

1. 每天抽空沉思、靜坐、感恩;睡前閱讀帶給你平靜的書,或聆聽感動你的音樂。

2. 不要加入負面的社群網站。

3. 每個月至少寫一封信給你感恩的人,至少有一天放空自己,發呆。

4. 不要對成功及金錢,有過高的渴望。

5. 最後,快樂的祕訣是:「給予」;根據大數據的研究調查:不斷的給予,幫助他人,從事志工工作,是擁有最美好人生的人,也是最快樂的人。